Presente y futuro

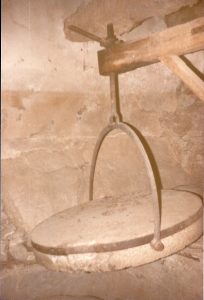

Los molinos se dejaron de usar allá por el año 1965 y desde entonces han sufrido numerosos robos. Hace unos diez años bajamos al molino de la Trinidad hasta casi llegar al portal y vimos que quedaban en pie gran parte de sus paredes exteriores. Mi abuela baja anualmente hasta donde la maleza se lo permite para verlo, sabiendo que es difícil que vaya a mejor.

Siempre que pienso en el molino me entra cierto pesar y me viene a la mente la frase “siempre podríamos haber hecho algo por él”. Pero es muy caro y un proceso complicado por varios motivos. Lo peor es que el acceso es angosto y complicado lo que hace inviable el transporte de materiales para su reconstrucción o incluso el acceso de personas. El acceso encarece enormemente la reconstrucción y por otro lado hay que plantearse si la inversión merecerá la pena en base a su uso posterior.

En la jornada sobre molinos hidráulicos realizada por la Cátedra FACSA-UJI se debatió este tema en la mesa redonda y las preguntas que surgían quedaban sin responder: ¿Quién debería ser responsable de rehabilitar y mantener los molinos? ¿Qué futuro pueden tener? La zona, como gran parte del interior de Castellón, está fuertemente despoblada pero, ¿es el turismo la solución? En estos tiempos de coronavirus estamos viendo que la dependencia turística es económicamente inviable para una zona e incluso un país. Por desgracia la despoblación y falta de servicios de la comarca del Alto Mijares hacen que el futuro de estos molinos quede en manos del río Maimona. Sin embargo, guardo la esperanza de que el legado de la familia Ventura perdure en el molino de Ismael Ventura en Viver, cuyo edificio sigue en uso actualmente.

Fdo. Rosario

Todas las imágenes de esta entrada son fotos familiares.

Referencias de los molinos en el “Catàleg dels Molins Fariners d’Aigua de la província de Castelló” de Benjamí Barberá:

- Molino Sargantana: término de Puebla de Arenoso.

- Molino Medio o de la Trinidad: número 146 término de Puebla de Arenoso.

- Molino Ismael Ventura: número 359 término de Viver.

- Molino Altero, Ribero o Cirilo: 145 término de Fuente la Reina.

Referencias

Gonzalo Moliner Tamborero (2015) Fuente la Reina. Costumbres, anécdotas, historias, lenguaje,…

Benjamín Barberá i Miralles (2002) Catàleg dels Molins Fariners d’Aigua de la provincia de Castelló. 3ª Edició. Antinea (Ed.)

Deja una respuesta